E-éducation

Atelier d’échange sur TIC et Education à Paris

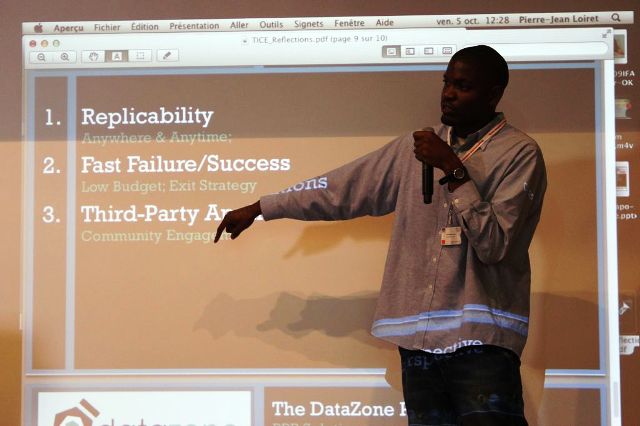

Quelles perspectives de partenariat public privé pour l’accès à l’éducation et à la formation par les TIC en Afrique subsaharienne ? » c’est le thème de l’atelier qui a eu lieu à Paris le 4 et 5 octobre 2012 à l’Agence Universitaire de la Francophonie.

C’est atelier organisé conjointement par l’AFD, l’AUF, ORANGE, la Fondation WWW a permis aux participants des 4 coins du monde dont une bonne participation d’acteurs gouvernementaux, privés et société civile de partager leurs expériences en matière d’utilisation des TIC pour le développement.

De la radio en passant par le livre, l’utilisation de la téléphonie mobile aux tablettes tactiles, chaque intervenant a échangé à bâtons rompus sur les succès et les échecs de ces types d’outils. Ce que nous pouvons retenir de cet atelier est qu’il a permis de brasser un horizon très large d’intervenants et de nouer des contacts fructueux pour l’avenir, surtout la recherche d’un véritable partenariat entre le public, le privé et la société civile.

Le coordonnateur du réseau Burkina ntic a insisté sur le fait qu’il a eu plusieurs initiatives en matière de TIC pour l’éducation au Burkina Faso, mais, le résultat est mitigé. Certains projets sont téléguidés du haut vers le bas et on penserait plus à des vendeurs de quincaillerie comme l’a relevé Mr Olivier Sagna de OSIRIS et non une approche pour améliorer le système éducatif des pays du Sud.

C’est vrai que l’Afrique est un énorme marché et les vendeurs de téléphone portable, d’ordinateurs et d’autres gadgets préparent activement le terrain pour nous maintenir éternellement au stade de consommateurs et on devrait réfléchir à des approches durables qui nous affranchiraient au lieu de penser que des équipements soient-ils de dernier cri vont nous faire avancer dans le progrès.

Dans un environnement où les instituteurs font des cours sous des hangars et des arbres et il manque même jusqu’à la simple craie, parler de TIC pour l’éducation semble utopique.

Pourtant, on doit regarder le système éducation dans sa globalité et on trouvera qu’il existe une multitude d’applications et d’usages que l’on peut faire en passant par des étapes par exemple, au niveau de la formation des formateurs, l’usage des TIC et bien possible et l’expérience de l’IFADEM à Madagascar a bien montré qu’il était possible de ‘utiliser les TIC pour accélérer la formation des instituteurs.

L’expérience de Dijouti avec son service national d’édition a montré également que des solutions peuvent être entreprises par l’Etat avec succès.

Une ONG au Cameroun avec un simple serveur non connecté au Web permet de créer un Intranet au campus et les étudiants peuvent alors y télécharger des notes de cours et autres en étant dans le rayon d’action du WIFI.

Une autre étude dans un pays de l’Amérique Latine a montré des résultats mitigés quand à l’utilisation des TIC dans des salles de classe.

Le Ministre chargé de l’Alphabétisation et de la formation non formelle du Burkina(Mr Z Tiemtoré) a partagé son expérience d’utilisation des tableaux numériques interactifs couplé à un dispositif de formation accélérée en langues nationales.

La problématique centrale actuellement est de voir si les TIC peuvent entrer dans les salles de classe et quel prix.

Le fait de mettre le petit élève lambda au devant de la scène permet de délier le cordon de la bourse et de faire des réflexions en profondeur qui aboutira à des solutions originales, mais ce n’est pas évident que ce soit l’enfant du Sud qui profitera de cette solution. C’est l’exemple de l’initiative OLPC un ordinateur par enfant) qui a permis de lancer l’industrie des mini ordinateurs et toutes les marques en ont produit, mais, combien de ces équipements profitent aujourd’hui aux enfants du Sud ?

La présentation de l’exemple de Yam Pukri à travers le réseau Burkina a permis de montrer que les petites expériences faites au niveau de certains enseignants peuvent servir de matière première au niveau national. Ce n’est pas le rôle des ONG ou associations de faire des actions de large envergure, mais de faire des expériences pilotes à petite échelle. L’État également ne doit pas descendre au niveau local pour entreprendre de micros projets, mais devrait laisser cette tache aux ONG. L’Etat doit plutôt établir des programmes sur plusieurs années et travailler à ce que l’action puisse toucher toute la population cible.

C’est également le cas des grosses entreprises qui descendent au niveau terrain pour entreprendre des actions à travers leurs fondations et autres alors qu’elles devraient plutôt accompagner le monde de la recherche pour trouver des solutions innovantes et aider les associations locales pour qu’elles puissent les expérimenter. C’est quand le dispositif aboutit à des résultats concluants que l’on doit laisser la place à l’Etat pour le développer au niveau national.

Dans la pratique, on note une confusion de rôles et cela ne permet pas d’avancer dans les actions. On voit souvent l’Etat jouer le rôle des ONG ou des associations ou même celui du privé et vice versa, des ONG prennent la place de l’Etat ou des entreprises.

Depuis la libéralisation des économies en 1991, l’Etat s’est vite retiré des actions de développements et a laissé un terrain vide vite occupé par les associations et autres intervenants. L’Etat doit rependre doucement sa place comme on l’a vu avec les crises en Europe où l’Etat est devenu interventionniste pour sauver les économies.

Cette rencontre a permis de faire un bilan et de montrer les problématiques de l’interventionnisme multi acteurs et de jeter des pierres pour un partage harmonieux des rôles et fonctions des acteurs dans le terrain du développement. Les échanges vont se poursuivre par d’autres canaux afin de concrétiser certaines réflexions originales

Sylvestre Ouédraogo

Yam PUkri/Bntic